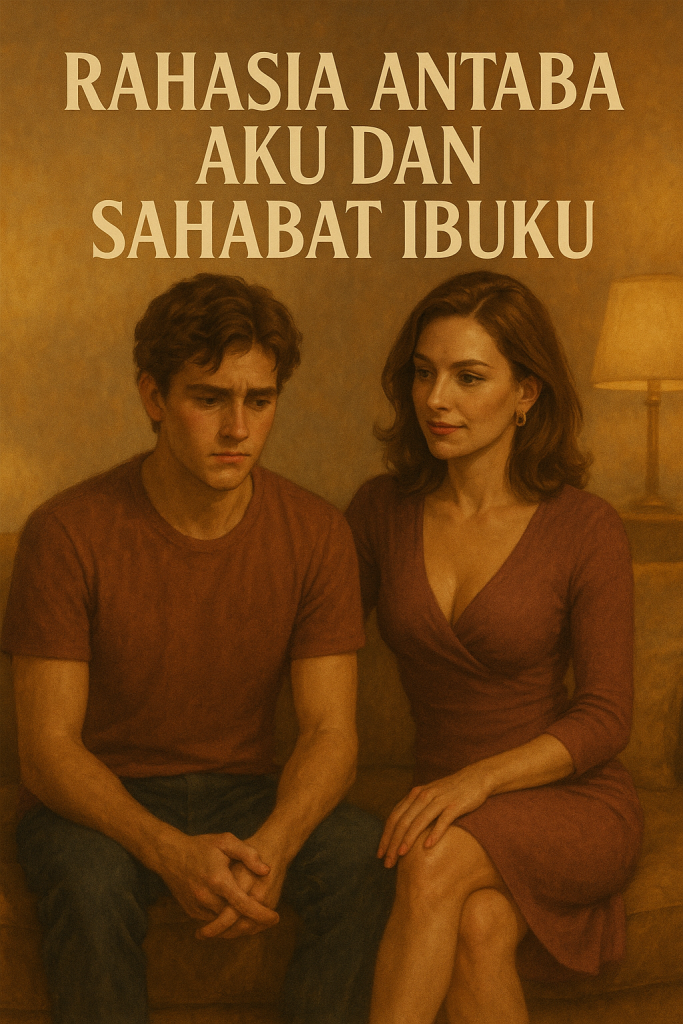

Aku tahu sejak awal bahwa perasaanku ini salah.

Namaku Farel, 23 tahun, mahasiswa tingkat akhir di Bandung. Aku tinggal bersama ibuku di sebuah rumah sederhana yang sering dikunjungi oleh sahabat lamanya, Tante Rina—wanita 39 tahun yang bisa membuat waktu terasa melambat hanya dengan senyumnya.

Tante Rina bukan hanya cantik, tapi juga penuh pesona. Sikapnya dewasa, tutur katanya lembut, dan dia punya cara melihatku yang… entah kenapa selalu membuat dadaku sesak. Awalnya aku pikir itu hanya kekaguman biasa. Tapi lama-kelamaan, aku menyadari ada yang lebih dalam.

Rasa itu tumbuh perlahan. Setiap kali dia datang dan memeluk ibuku, aku iri. Setiap kali dia duduk di meja makan dan menyuapiku seperti anak kecil, aku gemetar. Dia terlalu dekat, terlalu manis… dan terlalu berbahaya untuk aku pikirkan lebih dari sekadar “tante.”

Yang membuat semuanya semakin rumit: dia tahu. Dia sadar. Dan dia tidak menjauh

Bab 1: Awal dari Ketertarikan

Hari itu langit Bandung mendung, dan udara sore membawa aroma tanah basah. Aku baru saja pulang kuliah, jaket hoodie-ku lembap karena gerimis, dan rambutku berantakan oleh angin yang tak sabar menyapa jalanan.

Begitu pintu rumah kubuka, aroma masakan hangat langsung menyambut. Tapi yang lebih mengejutkan adalah suara tawa yang sudah sangat familiar.

“Farel! Kamu makin kurus aja ya, Nak,” suara itu lembut, hangat… dan mematikan.

Tante Rina.

Dia berdiri di dapur bersama ibu, mengenakan blouse putih longgar dan celana jeans ketat yang membentuk tubuhnya yang ramping tapi berisi. Rambut panjangnya diikat setengah, beberapa helai jatuh manja di bahunya. Wajahnya yang dewasa itu tersenyum padaku—senyum yang, sayangnya, terlalu aku hafal. Terlalu sering muncul di mimpiku.

“Masak sendiri, Tante?” tanyaku sambil berusaha mengalihkan perhatian dari lekuk tubuhnya.

“Ya nggak lah, masa masak sendirian. Ibu kamu bantuin kok. Tapi Tante yang racik bumbunya, biar rasanya beda,” katanya sambil berkedip nakal.

Aku hanya mengangguk. Tapi jantungku berdetak terlalu cepat. Seperti biasanya.

Saat makan malam, kami duduk bertiga. Tante Rina di seberangku. Satu-satunya yang memisahkan kami adalah meja dan piring nasi. Tapi itu tak cukup untuk menghentikan tatapannya yang kadang… terlalu lama menahan pandang.

“Masa kuliahmu tinggal berapa lama lagi, Rel?” tanyanya sambil menyuap potongan ayam.

“Dua semester lagi, Tante. Skripsi sih udah mulai…”

“Hebat kamu,” katanya pelan, senyumnya masih di sana. “Kalau kamu rajin, cewek-cewek kampus bisa rebutan, lho.”

Aku tersedak sedikit. Ibuku tertawa. Tapi aku tahu, yang dia ucapkan bukan candaan biasa. Matanya menatapku terlalu dalam, seperti menantangku untuk menjawab lebih dari sekadar senyum.

Malam itu, setelah ibu tertidur lebih dulu di kamar, aku mendengar suara langkah pelan menuju dapur. Aku keluar dari kamar karena haus. Dan di sana, di dapur yang hanya disinari cahaya kulkas, berdiri Tante Rina… hanya dengan kaus tipis dan celana pendek tidur.

“Masih bangun?” tanyanya pelan.

“Hmm… iya. Haus.”

“Kalau haus, jangan disimpan,” katanya sambil mengangkat gelas ke bibirnya. Lalu menatapku lama. “Sama kayak rasa.”

Aku terdiam. Kata-katanya seperti petir kecil di kepalaku. Apakah dia tahu? Apakah dia sengaja? Atau… aku yang terlalu berharap?

“Tante tidur di kamar tamu?” tanyaku, mencoba kabur dari atmosfer aneh ini.

“Kalau kamu mau, Tante bisa pindah ke kamarmu,” katanya sambil tersenyum samar, sebelum meninggalkanku di dapur — bingung, deg-degan, dan… menyesal tidak menjawab ‘ya’.