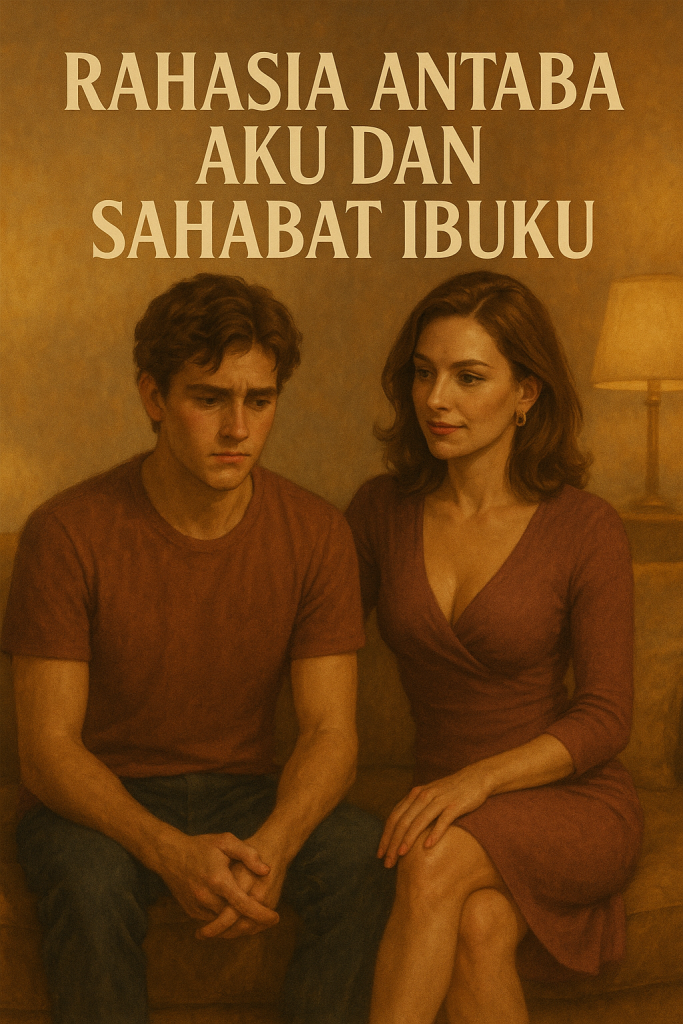

Bab 2: Tatapan di Balik Jendela – Antara Dosa dan Hasrat

Sejak malam itu di dapur, aku tidak bisa tidur dengan tenang.

Bayangan tubuh Tante Rina yang samar diterangi cahaya kulkas, ucapannya yang menggantung—semuanya terputar ulang di kepalaku, seperti adegan film yang tak kunjung berhenti. Dan semakin aku mencoba mengusir bayangan itu, semakin ia menggoda untuk dipikirkan lebih dalam.

Apa maksudnya? Apa Tante Rina cuma bercanda? Atau itu isyarat halus… yang ingin aku tangkap?

Esoknya, hujan deras mengguyur sejak siang. Aku tidak pergi ke kampus, dan ibu sedang keluar menghadiri reuni kecil dengan teman SMA-nya. Yang tertinggal di rumah… hanya aku dan Tante Rina.

Dia duduk di ruang tamu, membaca majalah sambil mengenakan kimono tipis berwarna krem. Aku sempat mengintipnya dari balik pintu kamarku. Siluet tubuhnya samar, tapi menggugah. Bahunya sedikit terbuka, dan rambut basahnya dibiarkan tergerai. Aroma sabun mandi masih samar tercium dari ruang tengah.

Aku menarik napas dalam. Ini gila.

Dan entah kenapa, langkah kakiku membawa diri keluar dari kamar.

“Farel,” sapanya, tanpa menoleh. “Tante tahu kamu memperhatikan Tante dari tadi.”

Deg.

Suaranya tenang. Tidak marah. Tidak gugup. Justru terdengar seperti… mengundang.

“Aku cuma…”

“Cuma apa?” katanya, kini menoleh padaku. Matanya teduh tapi menusuk. “Kamu sudah bukan anak kecil lagi. Jangan kira Tante nggak tahu caramu memandang Tante akhir-akhir ini.”

Aku terdiam. Gemetar sedikit. Ingin menjawab, tapi takut. Takut karena rasa itu nyata. Takut karena… aku ingin dia.

Tante Rina berdiri, perlahan melangkah ke arahku. Setiap langkahnya terdengar jelas di atas lantai keramik. Ketika akhirnya ia berdiri hanya sejengkal dariku, aku menahan napas.

“Ini salah, kan?” tanyaku pelan.

Dia hanya menatapku… lama. Lalu menjawab dengan suara yang nyaris seperti bisikan, “Kalau salah, kenapa terasa begitu alami?”

Tangannya menyentuh pipiku. Lembut. Hangat. Dan pada detik itu, waktu seolah berhenti.

Kami duduk di dekat jendela ruang tamu, hujan masih turun deras. Aku dan dia hanya diam, tapi diam itu lebih bising daripada hujan. Nafasku dan nafasku seakan berlomba. Ia menatap ke luar jendela, lalu menoleh padaku, kali ini dengan ekspresi yang lebih rapuh.

“Kamu tahu,” katanya pelan, “Tante sudah lama sendiri. Sejak cerai dari suami, Tante nggak pernah benar-benar ngerasain… dekat sama seseorang.”

Aku hanya mengangguk, tenggorokanku kering.

“Aku juga,” jawabku. “Aku merasa kosong. Tapi saat Tante ada, rasanya… aku hidup.”

Perkataan itu seolah menjadi pemantik. Pandangan kami bertemu lagi, dan untuk sesaat… tak ada ibu, tak ada masa lalu, tak ada logika. Yang tersisa hanya dua orang dewasa yang terlalu lama memendam sesuatu yang tak pernah berani mereka akui.